MTB用のパーツを幾つか買いました。これからパーツ交換をしていきます。チェーンリング SHIMANO ZEE 34T。

「ZEE」はMTB用コンポーネントのブランド名です。10速用。もう製造終了しています。CS-HG31-8 8速用カセットスプロケット。これもSHIMANO製、11-34Tです。8速用チェーン。BBBの物を買いました。これを使うかどうかは、組み付け時に判断します。

そもそも「ギヤ比とは何ぞや」ということですが、下の式で求めることが出来ます。

前ギヤ÷後ギヤ=ギヤ比

要は、ある前後ギヤの組み合わせ(構成)で、クランクを一回転すると、ホイールは何回転するのか、その回転数が「ギヤ比」です。「〇〇倍」と表記します。

例として、前52T後13Tだと

52÷13=4

クランクを1回転すればホイールは4回転します。つまり4倍です。

ギヤ比の値が大きくなるほど、クランク一回転で、自転車はより遠くへ進みます。ただし漕ぎは重くなってしまいます。

逆にギヤ比が小さくなるほど、漕ぎは軽くなりますが、前には進みづらくなります。

この辺は多段変速の自転車に乗ったことがあれば、誰でも理解できるでしょう。

チェーンホイールとスプロケットには、色々な歯数構成が存在します。

これは、車種、走る地形や路面状況、サイクリストの走り方や力量など、様々な条件で最適なギヤ比の構成を選べるよう、メーカーが用意してくれているからです。

じゃあ実際、このMTBのギヤ比と構成をどう変更したのか、具体的に見ていきます。変更前は前38T後11-30T。

変更後は前34T後11-34T。表にしました。速度は26inch-1.95のタイヤでケイデンス70rpm(クランクを1分間で70回転)で計算したものです。

チェーンリングを小さくして、全体のギヤ比をそこそこ落とし、かつ最ローギアを4丁増やし、ロー側のギヤ比を更に落としました。グラフに表すとよりイメージしやすいです。

実は去年タイヤをスリックからブロックタイヤに変更したんです。専ら街乗りに使っていたMTBで近所の里山をまったり走るようになりました。

ブロックタイヤに替えて、未舗装路は良くグリップするようになったんですが、転がり抵抗が増大してしまいました。

情け無いですが、38-11Tはまず踏めません。また、ロー30Tでは山の斜面を登るのにはちょっと心許ないです。まぁ押して登っても良いんですが。

フロントはシングルに、たったのリア8段変速なので、ギヤ一枚無駄になっているのは凄くもったいないです。

速度は落ちますが、そもそもこのタイヤでは速く走れないので、そこは切り捨てました。

もちろん、こんな面倒な作業をしなくても自転車は走ります。走りますが、より自分の走りに合った一台を手に入れたいなら、ここは深堀りしておきたいです。

それに「本当のカスタマイズ」ってこういうことですよね。

違う例も示しましょう。

エントリークラスのロードバイクに多いリア8速のギヤ構成は、クランク50-34T、カセットスプロケット11-28Tがほとんどです。

これも表とグラフを作成しました。ケイデンス80rpm、タイヤ周長は700c-25で計算しています。

平地を走る時は、比較的重いギヤ比を使います。

最も重い前50T後11Tはギヤ比約4.5倍で、時速は約47キロにまで達します。普通のアマチュアサイクリストが、果たして回せますか?

下り坂で使うよという方もいますが、脚を止めて安全な速度で下りたい方も多いと思います。

一方軽いギヤ比は、登坂時に使いますが、最も軽い前34後28、ギヤ比約1.2倍で時速約12.4キロです。よほどの急勾配でない限り、これを使う場面が頻繁にあるでしょうか?

普段ほとんど使わないギヤ板を、わざわざ組み付けているのは無駄です。なにしろ後ろのギア板は8枚しかありません。

仮に11Tとか28Tあたりを省いた12-25T、あるいは13-26Tのカセットスプロケットに交換してみるとどうなるでしょ。それぞれの歯数の組み合わせを見ます。これは暴論かもしれませんが、最ローギヤの34-28、34-25、34-26、時速は約14キロから12キロで、意外に大した違いがありません。25T辺りでケイデンスを落としてやれば、通常の登坂ならなんとかなるでしょう。平地を走る場合、一般のサイクリストなら頑張って時速30から40キロがせいぜいです。この速度域を担うギヤはリア11-28と12-25の場合、17T、15T、13Tの3枚です。

ケイデンス80rpmを維持しながら、17Tの時速約30キロから15Tにシフトアップすると、時速約34キロ。13Tにアップすると時速約39キロに達します。

たった2段階で時速4キロ、5キロと一気に速度と負荷が上がるわけですが、我々にとって、これはかなり辛いです。ケイデンスを一定に保つのはまぁ無理です。

その点13-26には14Tがあります。グラフを見ても速度の上昇が緩やかで、2丁飛びの時のような急激な負荷の上昇を避けられます。

当然17Tと15Tの間に16Tがあれば、14Tと同じ効果が期待できます。しかし、3種のスプロケットにはありません。

前50後16のギヤ比は約3.12倍。時速は約32キロです。一般のロード乗りにとって、これは非常に扱いやすい速度域です。

残念ながら8速スプロケットのバリエーションで、16Tが組み込まれたものはありません。

じゃあまた仮の話ですが、ドライブトレインをアップグレードして、更に多段化したとします。ここで例えば11速の11-28を思考停止的に選ぶとこうなります。

11速でも16Tが省略されています。

無理やりですが8速と11速のグラフを重ねました。時速30キロ前半の負荷は変わりません。

なんだか11-28を「悪者」みたいに扱ってますが、万人に最適ではないということです。「これが一番しっくり来る」という人もたくさんいるはずです。

長々と綴って来ましたが、まとめます。

より高グレードの新車、グループコンポーネント、ホイールなどを買う前に、自分にとって理想的なギヤ比とその構成について、じっくり考えてみてはどうでしょう。

全く使っていないスプロケットの歯数、逆にあれば負担を減らしてくれそうなギヤ比が見つかると思います。

それを知るか否かで、買うものも変わってくるでしょう。

結局、自転車って価格の高低に関係なく、自分の実力以上に速度は出せません。

でも自分に合ったカスタマイズを施すことで、効率よく走ることができ、より短時間により遠くへ行くことができます。理屈としてはそうなります。

結果、より速くなる可能性がそこにあるわけです。

ではまた。

「ZEE」はMTB用コンポーネントのブランド名です。10速用。もう製造終了しています。CS-HG31-8 8速用カセットスプロケット。これもSHIMANO製、11-34Tです。8速用チェーン。BBBの物を買いました。これを使うかどうかは、組み付け時に判断します。

交換の様子は、ほぼ内容が重複した記事が拙ブログにはあります。

詳細はそれを読んでいただくとして、今回は自転車のギヤ比と構成について、少し踏み込んで考えてみました。

そもそも「ギヤ比とは何ぞや」ということですが、下の式で求めることが出来ます。

前ギヤ÷後ギヤ=ギヤ比

要は、ある前後ギヤの組み合わせ(構成)で、クランクを一回転すると、ホイールは何回転するのか、その回転数が「ギヤ比」です。「〇〇倍」と表記します。

例として、前52T後13Tだと

52÷13=4

クランクを1回転すればホイールは4回転します。つまり4倍です。

ギヤ比の値が大きくなるほど、クランク一回転で、自転車はより遠くへ進みます。ただし漕ぎは重くなってしまいます。

逆にギヤ比が小さくなるほど、漕ぎは軽くなりますが、前には進みづらくなります。

この辺は多段変速の自転車に乗ったことがあれば、誰でも理解できるでしょう。

チェーンホイールとスプロケットには、色々な歯数構成が存在します。

これは、車種、走る地形や路面状況、サイクリストの走り方や力量など、様々な条件で最適なギヤ比の構成を選べるよう、メーカーが用意してくれているからです。

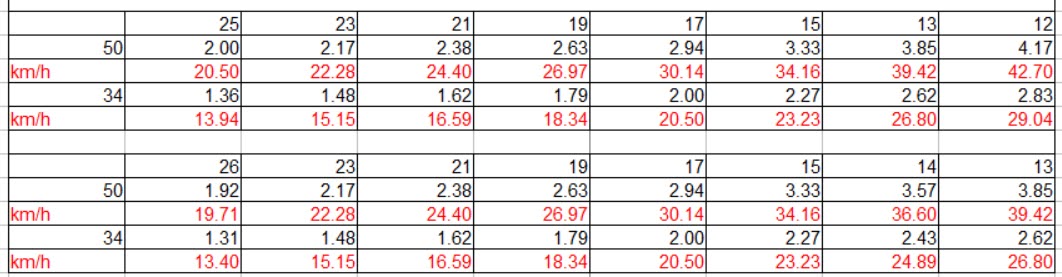

じゃあ実際、このMTBのギヤ比と構成をどう変更したのか、具体的に見ていきます。変更前は前38T後11-30T。

変更後は前34T後11-34T。表にしました。速度は26inch-1.95のタイヤでケイデンス70rpm(クランクを1分間で70回転)で計算したものです。

チェーンリングを小さくして、全体のギヤ比をそこそこ落とし、かつ最ローギアを4丁増やし、ロー側のギヤ比を更に落としました。グラフに表すとよりイメージしやすいです。

実は去年タイヤをスリックからブロックタイヤに変更したんです。専ら街乗りに使っていたMTBで近所の里山をまったり走るようになりました。

ブロックタイヤに替えて、未舗装路は良くグリップするようになったんですが、転がり抵抗が増大してしまいました。

情け無いですが、38-11Tはまず踏めません。また、ロー30Tでは山の斜面を登るのにはちょっと心許ないです。まぁ押して登っても良いんですが。

フロントはシングルに、たったのリア8段変速なので、ギヤ一枚無駄になっているのは凄くもったいないです。

速度は落ちますが、そもそもこのタイヤでは速く走れないので、そこは切り捨てました。

もちろん、こんな面倒な作業をしなくても自転車は走ります。走りますが、より自分の走りに合った一台を手に入れたいなら、ここは深堀りしておきたいです。

それに「本当のカスタマイズ」ってこういうことですよね。

違う例も示しましょう。

エントリークラスのロードバイクに多いリア8速のギヤ構成は、クランク50-34T、カセットスプロケット11-28Tがほとんどです。

これも表とグラフを作成しました。ケイデンス80rpm、タイヤ周長は700c-25で計算しています。

平地を走る時は、比較的重いギヤ比を使います。

最も重い前50T後11Tはギヤ比約4.5倍で、時速は約47キロにまで達します。普通のアマチュアサイクリストが、果たして回せますか?

下り坂で使うよという方もいますが、脚を止めて安全な速度で下りたい方も多いと思います。

一方軽いギヤ比は、登坂時に使いますが、最も軽い前34後28、ギヤ比約1.2倍で時速約12.4キロです。よほどの急勾配でない限り、これを使う場面が頻繁にあるでしょうか?

普段ほとんど使わないギヤ板を、わざわざ組み付けているのは無駄です。なにしろ後ろのギア板は8枚しかありません。

仮に11Tとか28Tあたりを省いた12-25T、あるいは13-26Tのカセットスプロケットに交換してみるとどうなるでしょ。それぞれの歯数の組み合わせを見ます。これは暴論かもしれませんが、最ローギヤの34-28、34-25、34-26、時速は約14キロから12キロで、意外に大した違いがありません。25T辺りでケイデンスを落としてやれば、通常の登坂ならなんとかなるでしょう。平地を走る場合、一般のサイクリストなら頑張って時速30から40キロがせいぜいです。この速度域を担うギヤはリア11-28と12-25の場合、17T、15T、13Tの3枚です。

ケイデンス80rpmを維持しながら、17Tの時速約30キロから15Tにシフトアップすると、時速約34キロ。13Tにアップすると時速約39キロに達します。

たった2段階で時速4キロ、5キロと一気に速度と負荷が上がるわけですが、我々にとって、これはかなり辛いです。ケイデンスを一定に保つのはまぁ無理です。

その点13-26には14Tがあります。グラフを見ても速度の上昇が緩やかで、2丁飛びの時のような急激な負荷の上昇を避けられます。

当然17Tと15Tの間に16Tがあれば、14Tと同じ効果が期待できます。しかし、3種のスプロケットにはありません。

前50後16のギヤ比は約3.12倍。時速は約32キロです。一般のロード乗りにとって、これは非常に扱いやすい速度域です。

残念ながら8速スプロケットのバリエーションで、16Tが組み込まれたものはありません。

じゃあまた仮の話ですが、ドライブトレインをアップグレードして、更に多段化したとします。ここで例えば11速の11-28を思考停止的に選ぶとこうなります。

11速でも16Tが省略されています。

無理やりですが8速と11速のグラフを重ねました。時速30キロ前半の負荷は変わりません。

これだったら、スプロケットだけ13-26に交換して、8速で運用し続けたほうがお金も掛からずいいかも。

11-28スプロケット、僕の勝手なイメージかもしれませんが、一般的にはロードバイクのスタンダードというか万能なギア構成と考えられがちです。でも実際は違います。

なんだか11-28を「悪者」みたいに扱ってますが、万人に最適ではないということです。「これが一番しっくり来る」という人もたくさんいるはずです。

長々と綴って来ましたが、まとめます。

より高グレードの新車、グループコンポーネント、ホイールなどを買う前に、自分にとって理想的なギヤ比とその構成について、じっくり考えてみてはどうでしょう。

全く使っていないスプロケットの歯数、逆にあれば負担を減らしてくれそうなギヤ比が見つかると思います。

それを知るか否かで、買うものも変わってくるでしょう。

結局、自転車って価格の高低に関係なく、自分の実力以上に速度は出せません。

でも自分に合ったカスタマイズを施すことで、効率よく走ることができ、より短時間により遠くへ行くことができます。理屈としてはそうなります。

結果、より速くなる可能性がそこにあるわけです。

ではまた。

コメント

コメントを投稿